Der Begriff Kreativität leitet sich vom lateinischen Wort creare ab, was so viel bedeutet wie schaffen, gebären, erzeugen. Es gibt zahlreiche Definitionen dieses Begriffs, in der gängigen Verwendung bezeichnet er die Fähigkeit, etwas Neues, Originelles zu erschaffen. Zudem wird oft die Nützlichkeit kreativer Ideen als Kriterium in die Definition aufgenommen.

Ich bin Cellistin, studiere am Mozarteum in Salzburg und verbringe den Großteil meiner Ausbildung damit, klassische Werke des Standardrepertoires für Violoncello zu interpretieren und perfektionieren. Meine Klassenkolleg*innen machen es genauso: Aus allen Unterrichts- und Übezimmern der Universität tönen die Reproduktionen des engen Kanons der klassischen Literatur. Wenn kreativ zu sein, bedeutet, Neues zu erschaffen, ist das Interpretieren dann eine kreative Tätigkeit?

Diese Frage hat mich in verschiedenste Winkel des Musikbetriebes getrieben, immer auf der Suche nach kreativen Spielräumen beim Musikmachen. Gibt es Werke oder Stile, in denen die Freiheit, selbst kreativ zu sein, größer ist, als in anderen? Welche Möglichkeiten haben Komponist*innen, den Interpret*innen ihrer Werke Platz für eigene Kreativität einzuräumen?

Die Freiheit, das höchste Gut?

Auf meiner Suche habe ich erkannt, dass künstlerische Freiheit längst nicht das höchste Ziel aller Musikmachenden ist, im Gegenteil: Ein Großteil der Instrumentalist*innen wünscht sich eine größtmögliche Determinierung der Musik durch ihre Notation und ist verunsichert, wenn der eigene kreative Einsatz gefordert wird. Auch für Komponist*innen bedeutet absolute Freiheit nicht unbedingt die optimale Voraussetzung für kreatives Schaffen. Die Abwesenheit von Regeln und Vorgaben führt nicht automatisch zu kreativen Ergüssen, sondern kann diese sogar hemmen. Stravinsky sagte einmal:

„Meine Freiheit besteht darin, mich in jenem engen Rahmen zu bewegen, den ich mir selbst für jedes meiner Vorhaben gezogen habe […] Ich gehe noch weiter: meine Freiheit wird umso größer und umfassender sein, je enger ich mein Aktionsfeld abstecke und je mehr Hindernisse ich ringsum aufrichte. […] Je mehr Zwang man sich auferlegt, umso mehr befreit man sich von den Ketten, die den Geist fesseln.“

Vielleicht verhält es sich mit Freiheit bzw. Kreativität und der Tätigkeit des Interpretierens ähnlich: Der Rahmen ist das Musikstück, das ich auswähle. Hindernisse können Notation und technische Anforderungen sein, eine Form von Zwang empfinde ich vielleicht in Hinblick auf die nächste Cellostunde oder ein bevorstehendes Konzert. In diesem Setting beginnt ein kreativer Denkprozess, meine persönliche Vorstellung des Werkes reift heran und eine bisher ungehörte Version des Stückes entsteht, die meine persönliche Note trägt. Fingersätze, Striche, Klangfarben – all das sind Komponenten dieser Freiheit und Mittel zum künstlerischen Ausdruck.

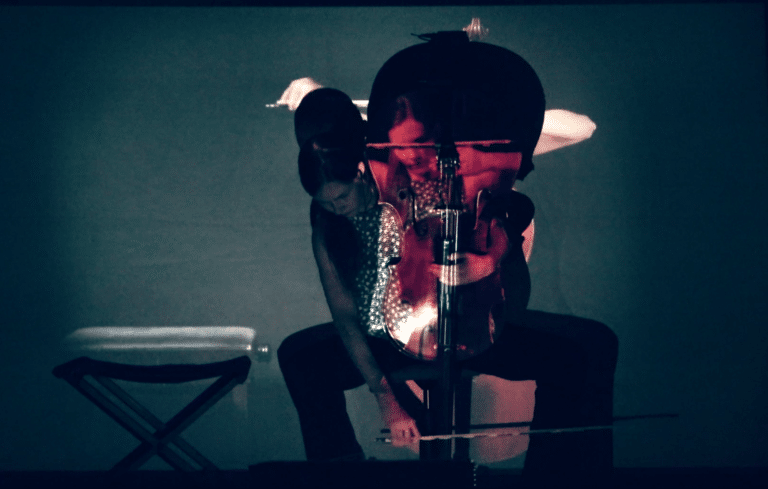

Aus meiner Sicht sind Interpret*innen mehr als bloße Handwerker und sehr wohl kreativ, allerdings ist der gewählte Rahmen meist sehr klein. Es fasziniert mich, dass man sein ganzes Leben der Musik widmen kann, ohne je das Bedürfnis zu verspüren, eine eigene Note zu komponieren. Ich habe das Improvisieren und Komponieren immer als eine Befreiung empfunden. Eine Befreiung aus der Perfektion, aus den Vorgaben und Gedanken anderer, hin zu meinen eigenen Ideen und der Musik, die aus mir selbst kommt. Jedoch bin ich weit davon entfernt, mich Komponistin zu nennen: am liebsten arbeite ich mit Künstler*innen aus anderen Disziplinen zusammen. Der gegenseitigen Austausch eröffnet neue Perspektiven und Wege, um meine spezifischen Fähigkeiten in neuen Kontexten einzusetzen.

Was gehört noch zur Kreativität? Eine gehörige Portion Mut!